일제 강점기는 한국의 역사에 커다란 상처를 남겼습니다. 그중 일본군 ‘위안부’라고 불리는 ‘일본군 성노예 제도’는 일본군이 여성들에게 제도적으로 자행한 전쟁범죄 중 하나입니다. 일제 정부의 관여와 묵인으로 벌어진 식민지 및 점령지의 여성을 대상으로 한 전시 강간 등의 성범죄 행위죠. 1932년 일본군은 점령 지역에 ‘위안소’를 설치해 식민지와 점령지 여성을 동원했습니다. 피해 여성들은 11세부터 27세까지 다양했습니다. 피해자들은 취업 사기나 유괴, 납치 등의 방식으로 동원되었습니다. 1945년 일본 제국이 패전한 이후에도 피해자들은 ‘위안소’에서 당한 구타와 고문, 성폭력으로 인한 고통과 후유증을 평생 안고 살아야 했습니다. 이 문제는 어떻게 밝혀졌을까요?

최초 공개 증언자, 김학순

“언젠가는 밝혀져야 할 ‘역사적 사실’이기에 털어놓기로 했습니다.”

1991년 8월 14일 고 김학순 할머니의 용기가 일본군 위안부' 문제를 세상에 내놓았습니다. 김학순 할머니는 공개적으로 일본군 ‘위안부’ 피해 사실을 증언했습니다. 당시만 해도 일본군 ‘위안부’ 피해 생존자 중 공개 석상에 나선 사람은 아무도 없었습니다. 주변 사람들의 시선이 오랜 시간 피해자들의 입을 막았을 겁니다. 하지만 김학순 할머니는 일본군의 만행을 직접 세상에 알렸습니다. 일본 정부가 일본군 ‘위안부’ 강제 동원 사실을 은폐하는 모습을 참을 수 없었기 때문입니다.

1925년 중국 길림에서 태어난 김학순 할머니는 돈을 벌기 위해 가족과 함께 북경으로 이주했습니다. 그런데 북경에서 일본군에게 끌려가 일본군 ‘위안부’ 생활을 강요당했습니다. 그의 나이 17세 때 벌어진 일이었습니다. 김학순 할머니는 끌려간 지 넉 달 이 지나 한국인 남성의 도움을 받아 위안소를 탈출했습니다. 이후 해방을 맞이해 한국으로 돌아올 수 있었습니다. 김학순 할머니의 생생한 증언은 세계 각국에 있었던 일본군 ‘위안부’ 피해 생존자들의 증언으로 이어지는 계기가 되었습니다.

이듬해 1월 15일 수요일, 주한 일본 대사관 앞에서 미야자와 기이치- 일본 총리의 방한을 앞두고 시위가 열렸습니다. 일본군 ‘위안부’ 문제 해결을 위해 모인 여성단체, 평화단체, 인권단체, 종교계, 학생 등 많은 사람이 모였습니다. 이들은 일본 정부에 일본군 ‘위안부’ 문제에 대한 인정, 사과, 책임을 요구했습니다. 이 시위가 바로 28년째 매년 수요일마다 이어지는 오늘날 세계에서 가장 긴 시위인 ‘수요 시위’입니다. 처음 시위가 열렸을 때는 234명의 할머니가 뜻을 모아 시위에 동참했지만, 매년 이어질수록 많은 사람이 모였다고 합니다. 특히 2019년 8월 14일 수요 시위에는 2만여 명이 주한 일본 대사관 앞을 가득 채웠습니다.

“우리는 이런 역사의 진실을 회피하는 일이 없이 오히려 이를 역사의 교훈으로 직시해 가고 싶다. 우리는 역사 연구, 역사 교육을 통해 이런 문제를 오래도록 기억하고 같은 잘못을 절대 반복하지 않겠다는 굳은 결의를 다시 한번 표명한다.”

여러 번의 수요 시위 끝에 1993년 8월 일본 정부는 ‘고노 담화’에서 일본의 만행을 인정하고 사죄를 표명했습니다. “일본군의 관여 아래 다수 여성의 명예와 존엄에 깊은 상처를 입힌 문제”라고 밝혔습니다. 하지만 오늘날까지 일본군 ‘위안부’ 문제는 치유되지 않은 역사로 남아 있습니다.

고노 담화 이후 일본 정부가 바뀌면서 새 일본 정부는 일본군 ‘위안부’의 존재를 부정하는 역사 왜곡을 이어갔습니다. 보수 정권이 들어서면서 일본군이 일본군 ‘위안부’ 강제 연행에 관여했다는 증거가 없다며 고노 담화에서 인정한 사실을 번복했습니다.

1994년 무라야마 도미이치의 ‘무라야마 담화’, 1996년 하시모토 류타로 총리의 사과가 있긴 했습니다. 하지만 1994년부터 일본 역사 교과서에 실린 일본군 ‘위안부’ 서술을 축소하고 개정하거나, 아예 서술하지 않기도 했습니다. 게다가 한국과 주변국의 역사를 왜곡해서 싣는 시도가 지금도 계속되고 있습니다. 전 일본 총리 아베 신조는 2014년 ‘고노 담화 검증 팀’까지 동원해서 강제 동원 사실이 없었다는 결론을 내면서 일본군의 만행을 지웠습니다. 이는 한일 관계를 무너뜨리는 원인을 제공한 셈입니다. 그런데 가장 중요한 것은 따로 있습니다. 그 누구도 천황의 책임을 인정하지 않은 것입니다. 이는 일본군 ‘위안부’의 상처가 치유될 수 없게 만드는 큰 문제입니다.

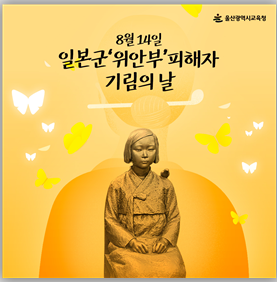

2024년 기준 일본군 ‘위안부’ 피해자 240명 중 단 8명만이 생존자로 남아 있습니다. 생존자가 줄어드는 동안 일본은 여전히 역사를 지우려 합니다. 하지만 김학순 할머니를 비롯한 피해 생존자들의 증언 덕분에 잊힐 뻔한 역사가 오늘까지도 기억되고 있습니다. 역사가 잊히지 않도록 많은 사람이 힘을 모았기 때문입니다. 그리하여 2012년 12월에 아시아 8개국의 피해자와 활동가들이 모여 ‘세계 위안부 기림일’을 선포했습니다. 김학순 할머니가 피해 사실을 증언했던 8월 14일을 기념일로 삼았습니다.

한국에서는 2017년 12월 일제하 ‘일본군 ‘위안부’ 피해자에 대한 보호·지원 및 기념사업 등에 관한 법률’ 일부 개정안이 통과되었습니다. 이후 이전까지 민간에서 진행하던 일본군 ‘위안부’ 피해자 기림의 날이 국가 기념일로 지정되었습니다. 해마다 기념일이 되면 거리에서 ‘피해자의 용기를 기억하라!’라는 구호가 울려 퍼집니다. 세계 여러 단체에서는 문제 해결을 촉구하는 다양한 캠페인과 연대 집회를 열고 있습니다. 그리고 유엔 등 국제기구를 설득하기 위한 연대 활동도 강화한다고 합니다. 그러니 8월 14일이 다가올 때 광복절과 함께 일본군 ‘위안부’ 피해자 기림의 날을 기억하는 것은 어떨까요?

영화 ’아이 캔 스피크‘를 보면서 눈물을 흘리는 관객들은 모두 김학순 할머니가 되리라 생각하면서 다시는 이와 같은 비극이 되풀이되지 않기를 기원합니다.

|